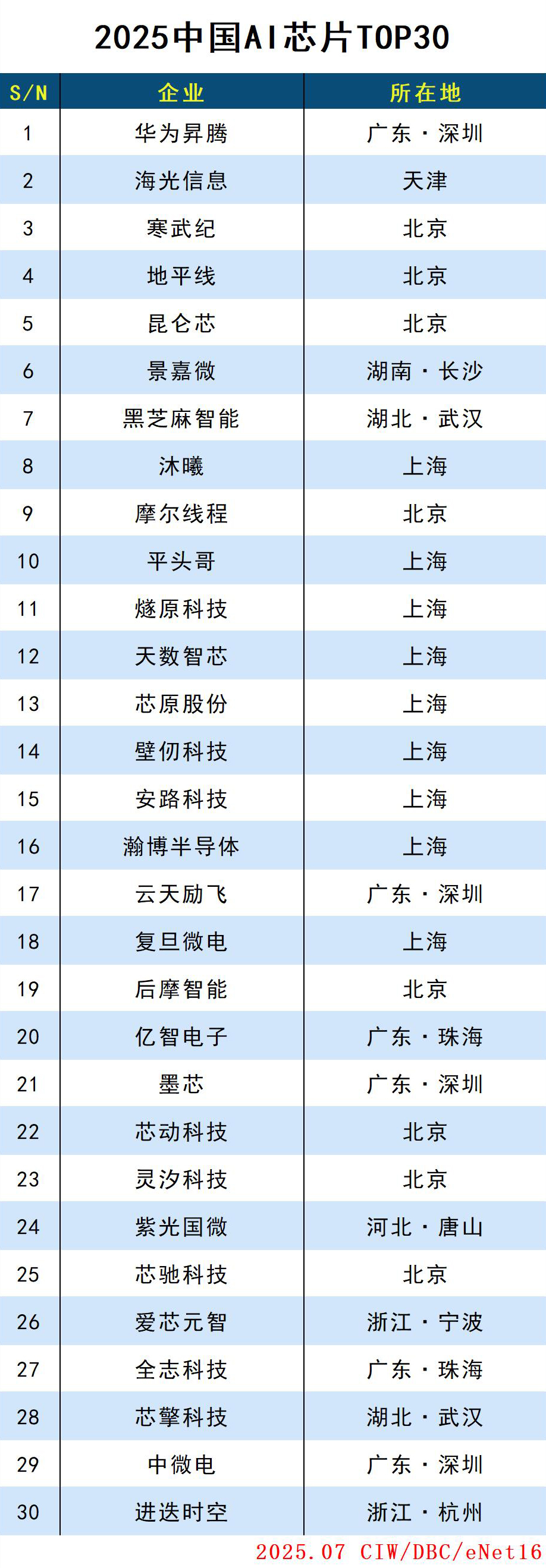

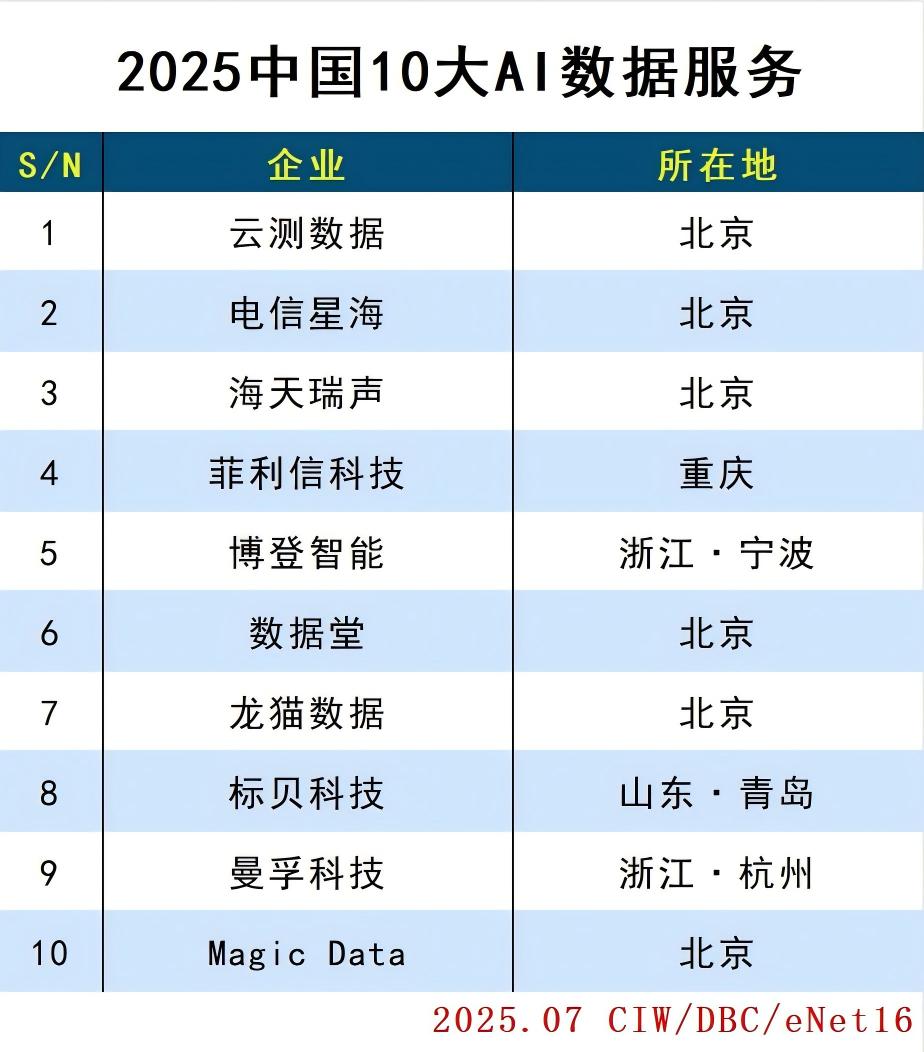

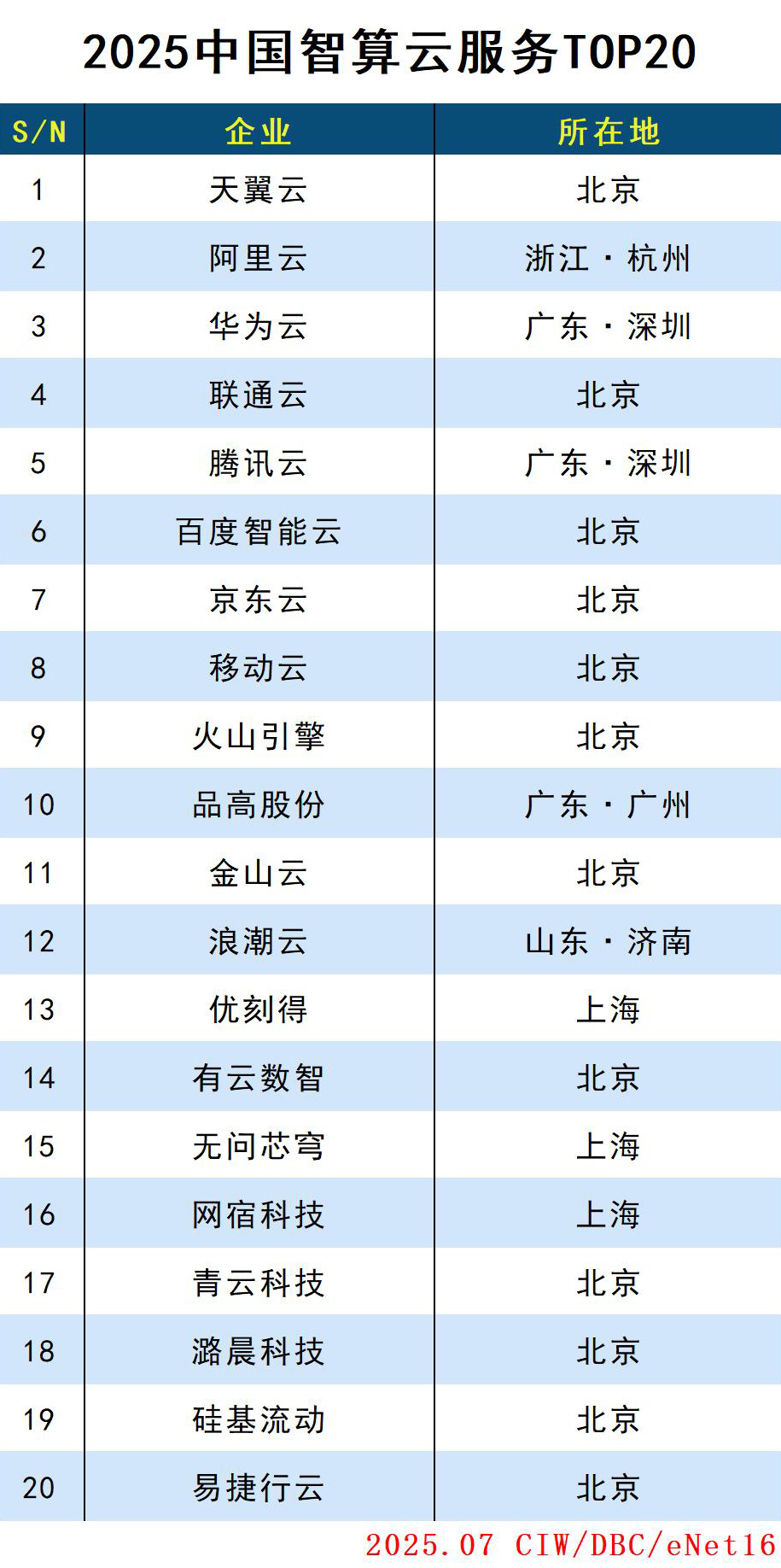

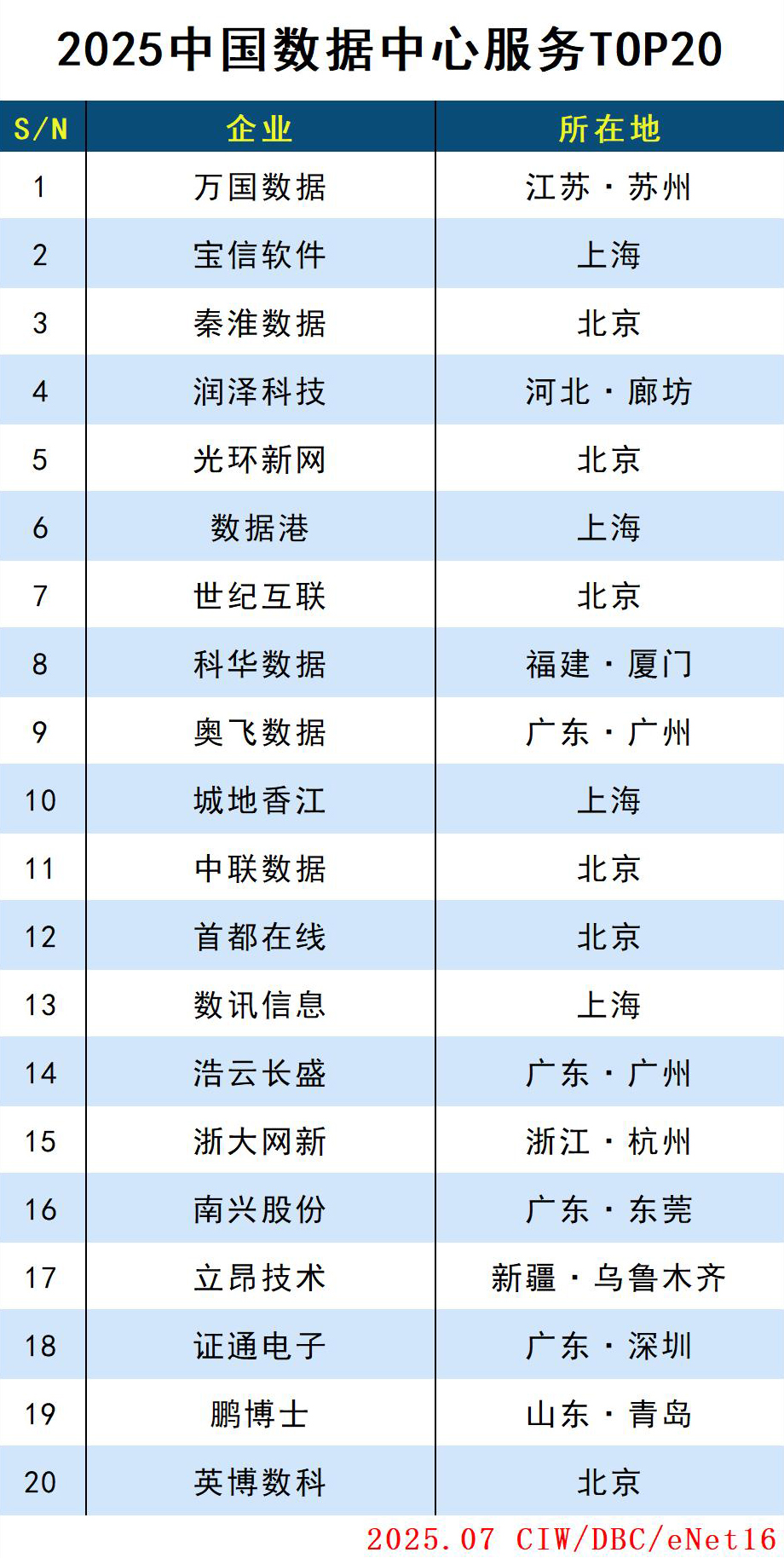

一、基础层

二、技术层

三、应用层

中美在人工智能领域的竞争与合作是全球科技格局的核心议题,两国在资源禀赋和发展路径上各具特色,机遇与挑战也呈现鲜明对比。

美国有美国的机遇。基础研究与创新生态,比如顶尖学术机构,MIT、斯坦福等高校持续输出突破性成果(如Transformer架构),AI顶会论文贡献量占全球比例很大;巨头引领,Google(Gemini)、OpenAI(GPT系列)、Meta(Llama)主导大模型创新,开源与闭源双轨并行;资本密集,2AI领域风占全球过半。硬件霸权与算力优势,NVIDIA GPU市占率超大,CUDA生态形成技术护城河;量子计算、神经形态芯片等前沿布局领先。全球人才虹吸,美国AI从业者中海外出生者占59%(斯坦福2024报告),移民政策向STEM领域倾斜。军事-科技复合体,“算法战”已落地:Project Maven实现战场目标AI识别,联合全域指挥控制(JADC2)系统整合AI决策。

中国有中国的机遇。场景驱动的商业化能力,比如超级应用生态,抖音推荐算法日均处理千亿级视频,微信支付欺诈检测准确率超高;智慧城市(杭州“城市大脑”降低交通拥堵)、工业互联网(如海尔工厂AI质检效率提升)。数据规模红利,网民规模10亿以上,物联网设备连接量占全球比重很高,为CV/NLP模型提供燃料。制造链本土化加速,中芯国际7nm工艺量产,华为昇腾910B性能达A100的很大百分比,长存/长鑫突破存储瓶颈等。

美国有美国的挑战。监管与伦理困境,联邦层面政策碎片化(白宫AI权利法案vs.州级立法冲突),欧盟AI法案进一步施压合规成本;公众对Deepfake(大选虚假信息激增)和AI偏见(COMPAS算法种族歧视案)的信任危机。产业空心化风险,芯片制造仅占全球很小百分比(TSMC亚利桑那厂投产延迟),依赖台积电、三星代工。地缘政治反噬,对华芯片管制(A100/H100禁售)刺激中国自主替代,长期或削弱美企市场份额。

中国有中国的挑战。核心技术卡脖子,EDA工具、光刻机(ASML EUV禁运)、高带宽内存(HBM)仍依赖进口,制裁下算力缺口扩大。创新机制深层矛盾,论文数量全球第一,但原创框架(TensorFlow/PyTorch替代品)稀缺;企业研发功利导向明显。深度合成法规与AIGC爆发式增长存在张力,内容安全审查增加合规成本。全球信任赤字,西方对数据治理(《数据安全法》域外效力)和AI军事化(无人机蜂群技术)的质疑阻碍国际合作。

深层逻辑或许是,美国试图通过“小院高墙”(Small Yard, High Fence)遏制,但中国在应用层创新和工程化能力上正形成反制。未来十年或将呈现“双轨制”生态:美国主导科研开源社区,中国深耕垂直行业解决方案。需要注意的是四个维度:技术底座突破不能只谈芯片替代,必须延伸到软件栈和标准制定;产业落地要区分消费端和工业端的差异化策略;地缘博弈中企业需要学会“合规出海”平衡;人才战更是关乎根本的长期投入。尤值得注意的是,量子AI、脑机接口等无人区可能成为新战场。

中国人工智能企业的长远发展或需在技术突围、产业融合、伦理治理三维坐标中寻找突破点,其核心方向亦或可概括为“硬科技自主化、场景深耕全球化、治理范式输出化”。

突破“根技术”封锁,构建自主AI软硬协同生态,比如芯片层,异构计算突围,推进存算一体芯片、光子芯片等非冯架构研发,绕过EUV光刻限制;国产算力链,以华为昇腾+MindSpore为核心,构建“芯片-框架-应用”闭环。基础软件层,打造中国版AI开发栈,在量子化学模拟、生物计算等科研领域形成差异化优势。数据要素化,建立学习平台,在医疗、金融等高隐私领域实现“数据不动模型动”,破解高质量数据获取瓶颈等。就国内当下情况而言,AI与实体经济的螺旋升级是关键。就全球竞争情况而言,参与制定“东方版”AI治理框架是关键。而人才愿往哪里流,人才被当成人才,人才有人才的出路,则是最终标准,是最关键。

战术层面,或最浅层面,中国AI企业的奋斗本质当然可包括在封锁中重构创新生态,其成功不仅关乎商业竞争,也算是发展中国家打破科技霸权的范式实验。正如华为任正非所言:“算力如同蒸汽时代的煤炭,我们要在AI时代挖自己的矿。”

(文/彼岸)

e-Mail:lab@enet16.com